エコツーリズム推進支援

エコツーリズム推進全体構想策定支援

2024年度~ 津別町エコツーリズム推進全体構想策定支援(北海道津別町)

北海道東部の津別町にて「エコツーリズム推進協議会」が発足し、JESは町の全体構想策定に向けた支援を行っています。2024年度は行政機関や有識者、町内外の関係者の協力のもと、全5回の協議会を開催しました。各回では参加者へのアンケートを実施し、寄せられた意見を随時反映させながら、自然資源の活用に向けた基本方針や理念、キャッチフレーズなど、構想の骨子を形づくってきました。

津別町は森林と清流に恵まれた自然豊かな地域で、林業を主産業とする一方、津別峠やチミケップ湖、森林セラピー基地など、多くの魅力的な観光資源を有しています。特に、津別峠から望む屈斜路湖の雲海や星空は、訪れる人々を魅了する人気の観光スポットです。しかしながら、ガイド人材の育成、観光コンテンツの充実、自然環境への配慮やヒグマとの共存、安全対策など、持続可能な観光の実現に向けては、いくつかの課題を抱えています。

協議会では、エコツーリズム推進に関する理念や基本方針について関係者間で共通理解を深めることができました。次年度以降は、これまでの議論を踏まえ具体的な自然資源の活かし方や関係者間のルール整備などを進めていく予定です。また、観光事業者と地域産業・教育分野との連携を促し、町民や来訪者への情報発信を通じて、地域ぐるみの取組として広がりを持たせていくことを目指しています。

2024年度~ 出水市エコツーリズム推進全体構想策定支援(鹿児島県出水市)

鹿児島県出水市はナベヅルやマナヅルを中心とする1万羽を超えるツルが遠くシベリアの地から越冬のために飛来し10月から3月にかけて生息する全国でも他に例を見ない地域です。ツルが生息するエリアは江戸時代初期に食糧増産のために干拓されて出来た田んぼを中心としています。稲作との共存をはじめとする住民によるツル保護の歴史は古く、昭和22年からツルの羽数調査が始まり、昭和30年頃には中学校の生徒らによる調査活動に引き継がれ、現在に至っています。飛来するツルの数は平成9年以降1万羽を超えるようになり、様々な課題も生まれてきました。

平成28年にはツルを観察するために訪れる人へのマナー順守や、鳥インフルエンザの広がりに対する防疫のためにツル越冬地への入域規制(越冬地利用調整)を開始。さらにツルが身近にある環境と産業振興の両立を図るために令和2年にラムサール条約湿地への登録を目指し、翌3年に登録されました。登録を機に保全と賢明な利用(ワイズユース)が求められる中でエコツーリズムへの推進が掲げられました。

それまではツルが生息する干拓地が保全と利用の両立を図る主なフィールドとして捉えられていましたが、エコツーリズムの推進においては出水市全域を対象とし、古くは肥後と薩摩の国境のまちとして栄えた歴史・文化的な資源との融合を目指す観光地づくりが求められるようになりました。

令和5年3月に出水市エコツーリズム推進協議会が立ち上げられ、自然と歴史をつなぐ市全体での「エコツーリズム推進全体構想」の策定と、ガイドの養成、プログラムの開発・試行が行われてきました。令和6年度には協議会の中に市内でガイド活動を行っている団体による作業部会を設け、「全体構想」の検討とガイド団体間の連携の仕組みについて全3回にわたり話し合いました。令和7年度には「出水市エコツーリズム推進全体構想」の認定と、ガイド団体の連携の深化を目指します。

2022~2024年度 奥入瀬渓流エコツーリズム推進全体構想策定支援(青森県十和田市)

令和4年度に「奥入瀬渓流エコツーリズム推進全体構想」を策定するために奥入瀬渓流エコツーリズムプロジェクト実行委員会の中に検討部会を設置し、フィールドを主に利用しているガイド団体等の参画を得て検討を行いました。全体構想策定においては、検討部会の会議の後に現場における具体的な課題やルール等について話し合うためにガイド間による意見交換(以下、ガイドミーティング)の場を設け議論を深めてきました。

全体構想が策定されれば、ひとまずは検討部会の役割は終える位置づけではありましたが、ガイドミーティングはガイド団体間の横のつながりを作る場の必要性を受けて、継続されることとなりました。奥入瀬渓流におけるこれまでのエコツーリズム推進の中で、ガイド団体間の横の連携を求める声は幾度も挙げられており、その声に応える形でガイドミーティングが継続されたことは全体構想策定という一つの目的を達成するプロセスから生まれた一つの成果だと言えました。

令和5年度のガイドミーティングでは安全に関する認識の共有と、拠点施設等での情報発信について協議し、令和6年度はガイド間の情報集約と共有のためのweb掲示板の設置や、ツアー空き情報の発信を含めた奥入瀬渓流館ガイドカウンターの利用、ガイド団体合同説明会の開催、次年度のガイドミーティングの活動とスケジュールについて話し合い進めてきました。

当会が支援事業として関わるのは令和6年度でいったん終えますが、十和田市と観光機構が中心となり事務局を担ってガイドミーティングは継続され、令和7年度は4月のガイド団体合同による清掃活動を初回とし、「奥入瀬渓流エコツアーガイド登録制度」の登録要件の検討を議題に加えて進めることとしています。

2022~2023年度 神津島エコツーリズム推進全体構想策定支援(東京都神津島村)

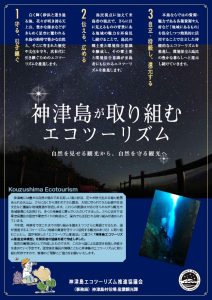

東京都神津島村は島の自然環境と伝統文化を守り後世に伝え「自然を見せる観光から、自然を守る観光へ」を目指したエコツーリズムを推進し、2023年9月に国の全体構想の認定を受けました。

JESでは2022年度の協議会立上げ当初から全体構想の策定、認定に向けた支援を行っており、2023年度は石垣島・西表島の先進地視察、地域住民を対象とした外部講師による勉強会の開催、神津島エコツーリズムハンドブックの制作等を行いました。

12月の住民向けの勉強会では香川県でガイド事業者として活動する横山昌太郎氏を招き、エコツーリズムとは何か、神津島エコツーリズム全体構想の概要、日本国内でエコツーリズムに取り組む地域の事業者や事例などを紹介しました。ハンドブック制作においては協議会関係者らとコンセプトや来島者向けに発信する情報を整理し、マナーブックの要素を軸にイラストを多めに活用し、全体構想の内容や島の魅力を紹介しました。

コンテンツ開発支援

2023年度 インバウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成支援(滋賀県長浜市)

琵琶湖の西北岸に位置する長浜市では新たな観光コンテンツの開発に取り組んでおり、環境省のエコツーリズム人材育成研修に参加したのを機にエコツーリズムの視点を取り入れることとなりました。

これまで観光が盛んではなかった市北部には琵琶湖の水源となっている森や、鉱山跡地、自然と共に育まれた集落の暮らし、醬油や酒蔵など、魅力的な資源があります。これらの資源は様々な団体や個人によって大切に守られてきたものであり、従来の団体旅行による観光スタイルでの商品化は適切ではありません。そこで本事業では保全と利用の両立を図るエコツーリズムの考えに基づき、市北部での外国人向けツアーコースの開発・商品化および体制づくり、持続可能な地域を目指すための手法としてのエコツーリズムの理解と浸透、担い手の育成を目的とし、モニターツアーの企画実施、ガイド技術講習、web情報発信勉強会、フォーラムの開催等の業務を行いました。

2022年度 ホープツーリズム・浜通りインバウンド誘客事業に係る海外旅行エージェント向け説明会の開催(福島県)

JESは株式会社オールアバウトと連携し、福島県の受託事業としてホープツーリズム・浜通りインバウンド誘致に向け、訪日旅行事業者向けの観光コンテンツ及びモニターツアーの説明会を東京で開催しました。

福島県では「インバウンド向けホープツーリズム」として、震災からの復興と地域の再生を目指す人々との交流を通した、食/自然/歴史・文化/震災の記憶 などを、ガイド育成や現地でのワークショップなどを通じて磨き上げ、浜通り地域ならではのインバウンド観光の支援・推進を行っています。JESはエコツーリズム推進の活動で培ってきた地域の資源を持続的に活用する取組をベースに、ツアー商品造成のための説明会の運営を行いました。

説明会には、主催者の福島県観光交流局関係者、福島県沿岸地域にて訪日観光客向けのツアー造成に興味がある旅行会社、訪日メディア関係者、福島県浜通りの地域事業者ら計64名が参加しました。

説明会では、福島県観光交流局観光交流課より福島県のインバウンド観光の現状やホープツーリズム及び浜通りの概要などについて紹介した後、福島県浜通りの地域事業者4名が現地コンテンツについて会場・オンライン経由で紹介し、オールアバウト社は2月に実施したモニターツアーについて案内しました。続いて、JESの田島理事がファシリテーターを務め、インバウンド誘致に向けたツアー商品の造成について参加者の間で活発な意見交換が行われました。説明会に参加した旅行会社からは、浜通りならではのコンテンツに対する関心、公共交通機関の状況やターゲットがわかったので今後のツアー造成につなげていきたい、という声が出ていました。

2021年度 環境省 令和3年度新宿御苑の温室・菊をテーマとした有料ガイドツアーコンテンツ作成等業務

株式会社オールアバウト、パナソニックシステムデザイン株式会社と共同

環境省が管轄する国民公園新宿御苑は、都心にありながら、安らぎの場であり、豊かな植物や美しい庭園美を楽しめる場所で、戦後国民に下賜された都市公園ですが、その背景となった歴史や成り立ち、皇室ゆかりの伝統の継承についても知っていただくことで、お客様の滞在をさらに価値あるものにし、新宿御苑のファンづくりと利用の形態の拡充を図る取組を進めています。

本事業では、主に新宿御苑の歴史と庭園管理を理解する上で、特に重要な「温室」及び「菊栽培」について、スマートフォンによるセルフガイドコンテンツの作成、新宿御苑の温室・菊花壇有料ガイド実施方針の策定と有人ガイドツアープログラムの作成、ガイド人材育成のためのマニュアル作成を行いました。

事業は株式会社オールアバウト、パナソニックシステムデザイン株式会社と弊会の共同で受託し、弊会では主にツアープログラムの作成とガイドマニュアルの作成を実施しました。

モニターツアーの企画実施では、菊花壇展、温室バックヤードツアーそれぞれに日本語版と英語版のツアーを作成・実施しました。

モニターツアーでは、菊花壇展の実際の展示だけでなく、明治時代から続く皇室ゆかりの菊栽培の技術を受け継ぐ栽培職員から直接話を聞くことができるバックヤード見学も行いました。温室ツアーでは、明治期から続く洋ラン栽培の技術の粋や、日本の園芸栽培と種の保存を先導してきた新宿御苑の取組をツアー化し、他では決して見ることのできない高い栽培技術や、皇室ゆかりの美的感覚の継承と歴史の話などに対して、高い満足度を得ることができました。

これらのモニターツアーでのフィードバックや、専門家の意見などを基に作成されたガイドマニュアルでは、新宿御苑の目指すガイドツアーのあり方や、おもてなし、リスクマネジメントやプログラム作成の方法などを網羅し、今後の新宿御苑でのガイド人材の研修等に活用される予定です。

ガイド認証制度づくり

2022年度 大分県アウトドアガイド認証制度検討委員会

大分県では、アウトドア活動の活性化と自然体験型観光コンテンツの安全性確保、品質担保、環境・観光資源保全等を推進するため、県独自のアウトドアガイド認証制度の検討を行っています。本検討委員会は、株式会社JTB大分支店とJESが共同で受託し、委員会運営や基礎調査、先進地視察の企画を行っています。

委員は県下の自然体験型観光コンテンツ提供事業者等、旅行業者、有識者、行政機関からの5名で構成され、弊会からはアドバイザーとして5名の専門家を派遣し、制度設計に関する助言を行っています。

検討委員会では、本制度の対象とする範囲、設置の理念、行動指針など、組織を形づくるための基礎的な要素について、それぞれの整理とあり方を議論し、登録要件についても具体的な議論がなされました。

先進地視察では屋久島を訪問し「屋久島公認ガイド」の資格について関係者へのヒヤリングを行い、制度設計の参考としました。

5回の委員会が開催され、委員会での議論と県下でのアウトドアガイドの活動等の状況を踏まえ、認証制度の創設を見据えた、登録制度の設置を決定しました。

登録制度では、参画する方々のメリットを重視した制度設計となっており、各種情報提供や県の観光施策と連動した販売促進、リスクマネジメントの支援としての保険加入機会の提供などが予定されています。